Смешивать рецензионный жанр с мемуарным - это, конечно, дурной вкус и нарушение приличий. По правилам хорошего тона читателю литературно-критической статьи не обязательно знать, в каких боях-походах совместно участвовали г-н рецензент и г-н автор, сколько соли съели и сколько водки выпили. Более того! Заранее афишировать в статье сам факт знакомства рецензирующего с рецензируемым - уже расписываться в небеспристрастности...

Смешивать рецензионный жанр с мемуарным - это, конечно, дурной вкус и нарушение приличий. По правилам хорошего тона читателю литературно-критической статьи не обязательно знать, в каких боях-походах совместно участвовали г-н рецензент и г-н автор, сколько соли съели и сколько водки выпили. Более того! Заранее афишировать в статье сам факт знакомства рецензирующего с рецензируемым - уже расписываться в небеспристрастности...

Смешивать рецензионный жанр с мемуарным - это, конечно, дурной вкус и нарушение приличий. По правилам хорошего тона читателю литературно-критической статьи не обязательно знать, в каких боях-походах совместно участвовали г-н рецензент и г-н автор, сколько соли съели и сколько водки выпили. Более того! Заранее афишировать в статье сам факт знакомства рецензирующего с рецензируемым - уже расписываться в небеспристрастности...

Однако афишируй ты или не афишируй, а все равно шила в мешке не утаишь. Любой желающий легко у нас дознается, что автор этих строк и автор свежевыпущенного тома «Двадцать два» Сергей Боровиков (Саратов, «Научная книга», 2011) - давние знакомцы и даже сослуживцы. Населенный пункт под названием Литературный Саратов (прошу не путать с просто Саратовом - административным центром нашей с вами губернии!) крайне невелик по размеру и смахивает на придуманный В. Одоевским Городок в табакерке, жителям которого мудрено избежать тесных взаимоотношений. Без них, собственно, в музыкальной шкатулке музыка не возникнет.

Так что к черту политес. Правила хороши тем, что их нужно иногда нарушать, когда есть достойный повод, а сегодня он есть.

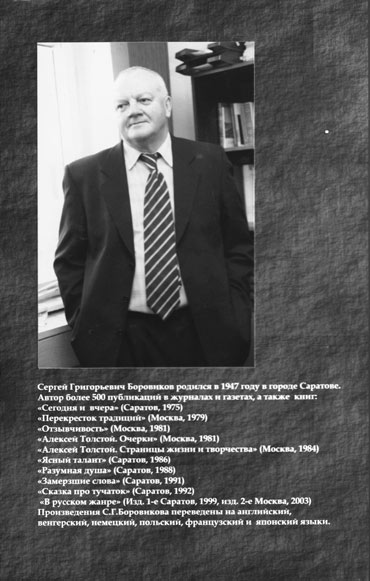

Не мной замечено, что мертвых в России любят больше, чем живых; мы поклоняемся теням и почти равнодушны к тем, кто ходит среди нас, как равный, - спотыкается на тех же, что и мы, асфальтовых выбоинах, покупает хлеб и колбасу в тех же, что и мы, магазинах, томится на тех же, что и мы, остановках и не может втиснуться в троллейбус в час пик. Между тем оцените непреложность факта: наш современник Сергей Боровиков был (не убоюсь пафоса) одним из тех, кто закладывал духовный фундамент постсоветской России.

Сергей Григорьевич, напомню, возглавлял журнал «Волга» в ту историческую (хотя, увы, недолгую) пору, когда «толстые журналы» с их сказочно подскочившими тиражами не только расширяли наши читательские горизонты, но и всерьез меняли наше мировоззрение и нашу повседневную жизнь. Благодаря «Волге» в читательский обиход вошли многие произведения Владимира Набокова и Георгия Иванова, Льва Шестова и Андрея Платонова, Владислава Ходасевича и Саши Соколова, Александра Солженицына и Александра Меня... «Волга» была в пятерке лучших литжурналов новой России и лучшим журналом России нестоличной - что и подтвердила премия «Малый Букер», полученная коллективом редакции в первой половине 90-х годов прошлого века. Так что (заметим к слову) среди административных грехов экс-губернатора Саратовщины Дмитрия Аяцкова есть один уж точно непростительный, срока давности не имеющий: барское пренебрежение общероссийским культурным достоянием, случайно оказавшимся на территории губернии. В итоге «Волга», выдавленная в никуда, лишенная даже символической поддержки, в 2000 году прекратила течение свое, а затем была заменена издевательским литмуляжом с похожим названием...

Прервем, однако, мемуарно-исторический экскурс. Sapienti sat. Череде мытарств «Волги» конца 90-х посвящена статья «Был журнал, да весь вышел» - один из самых горьких автобиографических текстов, который вошел в названную книгу. Кто жаждет былых подробностей, может с ними ознакомиться сам, мы же идем дальше: главный герой сегодняшних газетных заметок - все-таки не Боровиков-редактор, а Боровиков-писатель. Три его ипостаси (литературовед, прозаик, публицист) явлены, соответственно, в трех разделах сборника. Первый - «Струна», наиболее объемный. Второй - «Опыты», невеликий по размеру. Третий - «Саратов».

Если заголовки частей книги почти прозрачны, то название всего сборника, нигде не разъясненное, вызывает множество самых разнообразных и причудливых ассоциаций. Двадцать два - это и кошмар игрока в «двадцать одно» (перебор!), и ровно две трети богатырского отряда в пушкинской сказке, и чеховский Епиходов (22 несчастья), и футбольный матч (помните у Жванецкого: «Двадцать два бугая один мяч перекатывают!»), и число томов в «худлитовском» собрании Льва Толстого, и стоимость пирожного в СССР (22 копейки), и код Алтайского края, и культовый роман Джозефа Хеллера («Уловка-22»), и число букв в еврейском алфавите, и русскоязычный литературный журнал, выходящий в Израиле. Что ж, из возникших ассоциаций все «работают» и ни одна не лишняя. В книге Боровикова можно найти и чеховские мотивы, и пушкинские, и толстовские, и есть там знаменитый выходец с Алтая, и спорт, и воспоминания об СССР, и боязнь перебора, и разнообразные уловки, и пресловутый «еврейский вопрос».

Первый же крупный очерк первого раздела, «Шукшин минус Шукшин», выявляет авторскую манеру Боровикова-критика, которую я бы, пожалуй, определил как литературный пуантилизм. Общая картина явления возникает перед читателем постепенно, проступает исподволь, складывается из мелких штрихов, каждый из которых вроде бы означает мало, зато собранные вместе, они внезапно начинают играть всеми красками. Отойдешь подальше - и из пригоршни точек, маргиналий, бонмо, цитат рождаются объемные портреты писателей, ценимых критиком, - будь то классики Алексей Толстой с Иваном Буниным, будь то наши современники: москвич Евгений Попов или жительница Нидерландов Марина Палей, вольчанин Николай Якушев или петербуржец Эдуард Кочергин.

В отличие от многих своих коллег по критическому цеху, Боровиков не старается эпатировать публику и, парадокса ради, перевернуть устоявшиеся конструкции с ног на голову. Но точно так же для него не существует «общих мест» и «священных коров». Например, никакая приязнь к творчеству Василия Шукшина не помешает критику признать, что повесть «Калина красная» (большинство знают ее по одноименному кинофильму) - не лучшее сочинение автора: образы чересчур заданны, реакции предсказуемы, и поступают герои не так, как того требует внутренняя логика, но по прихоти писателя. При этом утверждения критика не голословны, они подкреплены филологическим анализом текста, а с цитатами не поспоришь.

Для Боровикова истина - как он ее понимает - дороже самых милых сердцу стереотипов. Булгаковский роман «Мастер и Маргарита», по мнению критика, хоть и «замечательный», однако же «крайне неровный». Благожелательно отзываясь о таланте Сергея Довлатова, критик весьма суров к поклонникам писателя («его читатель прежде всего и по преимуществу интеллигент-лодырь. А если по обстоятельствам и вынужденный трудиться, все равно по натуре лодырь, пьяница и болтун. Он бескорыстен, но завистлив, неспособен на злые поступки, но злопамятен, сонлив, но нервен...»). Критик отдает должное мастерству исторических стилизаций Бориса Акунина, но тут же сравнивает его произведения с негустой трактирной солянкой («ел - вроде бы еда, а съел и - голодный») и советует преданным фанатам Акунина обращаться к первоисточнику - к «Петербургским трущобам» Вс. Крестовского.

Уважая чужое мнение, Боровиков избегает соблазна присоединяться к «хору» - например, к тем из коллег, кто нынче лихо низводит Маяковского до «литературного Чапаева» или к тем, кто сегодня ради красного словца отказывает в художественности произведениям немодного Федина. Для Боровикова тот остается лучшим живописателем нашего города («Город не виноват ни в революции, ни в советской литературе, ни в том, что автор романа хотел получить за него Сталинскую премию: Саратов есть Саратов и в «Первых радостях», и в «Необыкновенном лете», он живой, он родной, так же как и в «Братьях», и в «Старике», и во «Встрече с прошлым», и другого Саратова в литературе покамест нет, за что надо быть Константину Александровичу Федину благодарным»).

При чтении текстов, включенных в сборник, порой испытываешь профессиональную зависть к умению дать четкую и лапидарную формулировку. «Берберова написала совершенную книгу, возвела здание повышенной прочности, внутри, правда, не очень уютно, прохладно, но надежно» (статья «Без слез»). Или: «Жесткий, мужественный талант Трифонова принуждает читателя принять несправедливую правду жизни. Но не значит согласиться с ней. Остается всегда право выбора» (статья «Не знаю, как назвать»). Или: «Улицкая - печальна, и это ей к лицу. Но не слезлива. Изнанка жизни видится ей вровень с парадным фасадом, не хуже его, но и не лучше» (статья «Улицкая и ее дети»). Или: «Давно не приходилось читать столь безмятежно непрофессиональных книг» (статья «Занимательная арифметика»). Или: «коммерческий успех достигается не темой, даже самой скандальной или непристойной, но непременно предельно низким уровнем продукта, ориентированного на куриные мозги и полное отсутствие вкуса» (статья «Звезда сомнительного счастья»). Последняя из приведенных цитатах взята из текста, посвященного плодовитой беллетристке Юлии Шиловой. Казалось бы, в этом болоте критику ловить нечего и все ясно с первой страницы, однако Боровиков дотошен - и вскоре конкретная Шилова превращается в фигуру символическую, а ее сочинения - в симптом общественной хвори...

Боровиков - человек незлой, даже, скорее, снисходительный. Но! Бывают случаи, когда его добродушная ирония перерастает в сарказм; обычно это происходит, когда авторы, о которых идет речь, проявляют вопиющий непрофессионализм. В этих случаях критик обычно находит какую-нибудь одну убийственную деталь - достаточную, чтобы разом зашаталась вся конструкция. Повествуя, например, о книге Вадима Баранова «Горький без грима. Тайна смерти», рецензент пишет: «Не стоило ему же сообщать на с. 249: «Потерпел катастрофу гигантский восьмимоторный агитсамолет «Максим Горький» с типографией, громкоговорящей радиостанцией, бортовым телефоном. Погибли экипаж и все пассажиры», а на 329-й: «потерпел катастрофу единственный в своем роде суперавиалайнер «Максим Горький». Шестимоторный. Размах крыльев 63 метра. Длина фюзеляжа 32,5 метра. Агитсамолет, он был оснащен радиостанцией, типографией и телефоном на борту». Дело даже не в избыточности повторов, но в числе моторов». А в рецензии на печально известную «Хрестоматию для начальных и средних школ», выпущенную силами Ассоциации саратовских писателей, критик меланхолически замечает: «Мартынова же позволяет себе писать: «около 14 раз», как бы не подозревая, что в русском языке около применяется лишь к круглым числам - около 100. А около 14-ти - это 13-ть»...

Всего в сборник Сергея Боровикова включено свыше 130 текстов (а если точнее - 131), написанных в 1989 - 2010 годы. Объем газетной рецензии не позволяет даже кратко упомянуть обо всех интересных публикациях, вошедших в книгу (а там присутствуют еще и новеллы, и миниатюры, сказка, и неоконченный «филологический» роман «Крюк», и мемуарные «Рассказы старого книжника», и еще много всего «вкусного»). Заметим лишь, что хотя поводы для написания многих статей и рецензий, казалось бы, канули в прошлое, сами статьи и рецензии ничуть не устарели.

Ну вот, например, пишет Боровиков о близящихся «космических» торжествах в нашей губернии: «Боюсь, что и теперешняя дата будет затуманена трескотней поэтических гаврил, уже изготовивших свои вечные перья, а главное, неизбывным стремлением властей за неимением собственных достижений с шумом проехаться на гагаринской ракете». Когда это написано? На прошлой неделе? А вот и нет: весной 2001 года. И не то грустно, что в нашей с вами жизни ничегошеньки не меняется, а то грустно, что большинство земляков не видят в этом никакого основания для грусти.