Изобразительное искусство, быть может, самый заметный и раскрученный из культурных брендов Саратова.

Изобразительное искусство, быть может, самый заметный и раскрученный из культурных брендов Саратова.

Со столицами, конечно, нам тягаться трудно, нет для этого ни материальной базы, ни «человеческого фактора», который, как известно, норовит поближе к материальной базе перебраться, чтобы с голоду не помереть, но в своей весовой категории, Поволжском регионе, город выглядит вполне прилично. Умудряются здесь прокормиться сотни три живописцев, графиков и прикладников, членов и не членов Союза художников, десятка два фамилий постоянно на слуху. Обитают в Саратове и редкие в российской провинции художественные критики, искусствоведы и даже, страшно сказать, культурологи. В местной прессе иной раз аналитические статьи появляются, а не только перепечатки с музейных пресс-релизов. Отловленные и опрошенные (без пристрастия) гости города на вопрос: «А как у вас живется художникам?» говорят, что в Казани и Самаре богаче, но нет среды художественной, в Ульяновске и денег нет, и художников раз-два - и обчелся, про Волгоград с Астраханью в последнее время почти ничего не слышно. Стало быть, среда для существования гениев, талантов и просто хороших художников есть - со стороны виднее (если гости не врут, пытаясь сделать приятное хозяевам).

Но где зритель к эстетическим ценностям прикоснуться может, повысить свой культурный уровень? В мастерскую к себе не всякий художник пустит, да и неудобно как-то: придешь, а он себе ухо режет или с товарищем из соседней мастерской водку трескает. А что у нас с выставочными залами, галереями и прочими общедоступными местами дислокации художественных сил?

Первое, что на ум приходит - музей имени Радищева. Два здания, пять филиалов, из которых два в Саратове, один в Энгельсе, его тоже можно считать частью саратовского культурного пространства - ради хорошей выставки не грех полчаса в пробке на мосту простоять. Крупнейшее в провинции собрание задает уровень, на постоянную экспозицию волей-неволей приходится равняться и музейным выставкам. Не всегда, конечно, это удается, бывают и провальные показы, но престижнее площадки в городе нет, персональная в Радищевском - знак признания мастерства, для иных художников чуть ли не цель жизни.

В старом здании музея, на Радищева, 39 (адрес, уже подзабытый из-за многолетнего ремонта), в конце прошлого года открылась часть постоянной экспозиции - обновленный и расширенный отдел древнерусского искусства, а 27 марта к иконе и западноевропейскому искусству добавился «Графический альбом. Боголюбов и его время» - графика из собрания основателя музея. Восстановление постоянной экспозиции, с середины 90-х годов демонстрировавшейся в урезанном виде, наверное, можно назвать главным музейным событием последнего времени. Но постоянная экспозиция - всерьез и надолго, приходи и смотри, когда удобно, а что можно посмотреть в ближайшее время? Во втором корпусе музея, на Первомайской, 75, заканчивается выставка Дмитрия Жилинского (открылась 17 марта). Выставка члена-корреспондента Академии Художеств продолжает проект «Мастера ХХ века в Радищевском музее». С именем Жилинского в 70-е годы связывались надежды на оживление, реформирование академизма на основе синтеза авангарда, иконописи и классической традиции. Экспозиция получилась торжественной, помпезной и холодной, видимо выбор работ оказался не вполне удачным, она уступает предыдущей выставке того же цикла Ирины Старженецкой и Анатолия Комелина (работала в феврале-марте), яркой, теплой и душевной. Серию показов художников «круга Гущина» сразу же продолжает следующая, Вячеслава Лопатина и Людмилы Перерезовой, она откроется в конце апреля. По объему она будет несколько меньшей, чем выставка Аржанова - часть экспозиционной площади займет выставка икон из коллекции СГХМ (открытие 21 апреля).

В филиале Радищевского, доме-музее Павла Кузнецова (ул.Октябрьская, 56) завершилась юбилейная, к 85-летию со дня рождения, выставка знакового для Саратова художника Михаила Аржанова (1924-1981). Запрещенный при жизни (первая выставка была разрешена лишь в 1984 году), авангардист представлен наиболее сильными работами. Часть графических листов показана впервые. Выставка продолжает серию показов художников «круга Гущина», следующая, в конце апреля, - Вячеслава Лопатина и Людмилы Перерезовой. Там же, на первом этаже дома Кузнецова нашлось место для серии коллажей Алексея Трубецкова «Уроки французского, или Как пройти в галерею Барбазанж?».

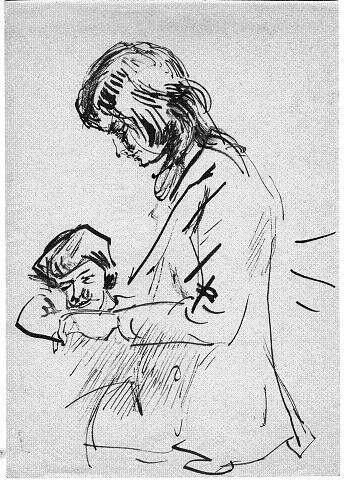

Второй из филиалов Радищевского, музей-усадьба В.Э. Борисова-Мусатова, известен гораздо меньше, чем прославленный громкими акциями, серьезными и несерьезными выставками Кузнецовский. Там с 11 марта проходит (и уже подходит к концу) выставка печатной графики «Учитель и ученица» Александра Скворцова и Нины Семеновой. Ради четырнадцати листов Скворцова из частного собрания Семеновой стоит посетить небольшой флигель во дворе дома №33 по Вольской улице.

К престижным выставочным площадкам Саратова относится и галерея музея К. А. Федина. Музей литературный, но постоянные и, как правило, удачные художественные выставки сделали второй этаж здания на ул. Чернышевского,154 предметом гордости тех художников, кто удостоился выставки и зависти не попавших в число избранных. Увы, в ближайшее время там выставок не предвидится - ремонт. Работает лишь основная, литературная экспозиция, кстати, очень интересная.

Остальные помещения можно условно разделить на четыре группы: коммерческие галереи - «Феникс» (подвальчик на углу улиц Московской и Радищева), «Эстетика» (перекресток Рабочей и Вольской) и «Белая галерея» (Московская, 83) - там можно не только посмотреть, но и приобрести картину, если средства позволяют. В Саратовском краеведческом художественные выставки редкость, а Энгельсский краеведческий музей постоянно их практикует, здесь и в саратовском Доме работников искусств иной раз можно увидеть что-то очень интересное, учрежденья эти довольно демократичны, показывают как профессионалов, так и самодеятельных художников; сейчас в Доме работников искусств «Шедевры плюс...» - выставка декоративно-прикладного искусства.

В выставочных залах саратовского отделения Союза художников России (Рахова, 137) и Саратовского художественного училища (ул. Университетская, 59) предпочтение отдается, естественно, профессионалам, увы, посетителями и вниманием прессы эти площадки не избалованы. На Рахова, 137 - персональная выставка Александра Котова, а в училище - Андрей Мельников и члены его семьи, сюда стоит поторопиться, выставка того заслуживает.

Самая интересная и живая категория выставок - в учреждениях и организациях, для которых культурная деятельность является предметом любви, а не работы. Держится эта деятельность на энтузиазме сотрудников банков и офисов, торговых центров, государственных, коммерческих, образовательных и даже медицинских заведений. Начинается часто с простого желания украсить стены, а выходит неплохой результат: художники, особенно молодые, получают дополнительные возможности заявить о себе, а горожане - еще несколько культурных точек.

Престижным в последние два года стал «Крейзи-хаус» (неофициальное название, официально - филиал психиатрической клиники, Ульяновская, 3). Не испугавшись профиля предлагаемой площадки, на просьбу врачей украсить их стены откликнулись ведущие мастера города, здесь с успехом прошли персональные выставки Людмилы Горожаниной, Юрия Лаврентьва, Виктора Чудина. Жесткий отбор художников, получающих право «провести арт-терапию», создал статус почти элитного выставочного пространства. Здесь начала работу выставка графики Владимира Солянова. Имя Солянова прочно ассоциируется с абстракцией, но прошлогодняя выставка в Доме-музее Павла Кузнецова открыла публике тонкого и сильного мастера классического рисунка. Вход свободный.