Ну, если быть честным до конца, мне пришлось заодно переписать и всю историю СССР: после 1917 года литература в нашей стране была частью ее фундамента: ты пытаешься чуть-чуть подкрутить в нужную тебе сторону мелкие винтики точечной настройки идеологической «надстройки» - и тотчас же с громким мучительным скрежетом начинает куда-то смещаться вся тектоническая плита «базиса»...

Ну, если быть честным до конца, мне пришлось заодно переписать и всю историю СССР: после 1917 года литература в нашей стране была частью ее фундамента: ты пытаешься чуть-чуть подкрутить в нужную тебе сторону мелкие винтики точечной настройки идеологической «надстройки» - и тотчас же с громким мучительным скрежетом начинает куда-то смещаться вся тектоническая плита «базиса»...

Ну, если быть честным до конца, мне пришлось заодно переписать и всю историю СССР: после 1917 года литература в нашей стране была частью ее фундамента: ты пытаешься чуть-чуть подкрутить в нужную тебе сторону мелкие винтики точечной настройки идеологической «надстройки» - и тотчас же с громким мучительным скрежетом начинает куда-то смещаться вся тектоническая плита «базиса»...

Мемуары - жанр притягательный и опасный одновременно. Вольно или невольно всякий мемуарист превращается в Шахерезаду: одно воспоминание плавно перетекает в другое, один рассказ тянет за собой следующий, и как остановиться на полдороге? Стоило, к примеру, вспомнить о том, как репортер А. Данилов пролез на полосу столичной газеты с небывальщиной о живых кремлевских мертвецах (№14), как теперь уж не обойтись без продолжения.

Итак о переписывании истории СССР. Упомянутый выше подкоп под ее фундамент был задуман еще за несколько месяцев до скандала с «некробионтами». Зерно идеи заронил, сам того не подозревая, Борис Стругацкий. Дело было в Доме творчества кинематографистов в Репино, где несколько лет подряд собирались на свои мероприятия фантасты. Вручая мне премию «Бронзовая Улитка» за книгу критических статей «Живем только дважды», Борис Натанович с легкой укоризной заметил, что отдельные статьи, посвященные отдельным авторам, - это, конечно, очень бла-а-родно, но мелковато для новоиспеченного лауреата. «Мы ждем от вас, Рома, чего-то более фундаментального, - говорил Стругацкий. - Почему бы вам, например, не заняться историей всей нашей фантастики?» (Передаю слова мэтра не буквально, но близко к тексту.)

Я вернулся с торжественной церемонии к себе в номер, упрятал в чемодан многокилограммовую призовую «Улитку» и стал думать над прозвучавшим предложением. И чем больше думал, тем меньше мне хотелось впрягаться в этот воз. Тему я знал довольно хорошо - и именно поэтому браться за нее мне было скучно. Академических штудий я всегда старался, по возможности, избегать, а уж тут без историко-филологического занудства никуда не деться. Как быть?

Промучившись до утра, я вдруг понял, что я напишу: да, историю фантастики - но такую, которой в реальности не существовало. Почему бы не вообразить, что победившие большевики сделали ставку не на унылый «соцреализм», а на фантастику, которая не ограничивала себя правдоподобием? Для производственных романов типа «Цемента» или «Гидроцентрали» нужна была хоть какая-нибудь конкретика - в то время как авторы романов о фантастических путешествиях в космос вообще не нуждались ни в каких, пусть даже трижды подтасованных статистикой, фактах: твори, выдумывай, что хочешь, красный Мюнхгаузен. Жанр дозволяет - ограничений нет!

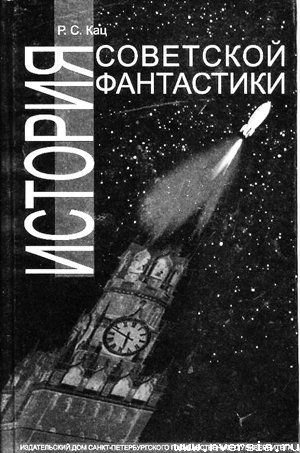

Теперь, по прошествии лет, могу с чувством законной гордости признать, что моя «История советской фантастики» стала, кажется, первым в России образчиком «альтернативного литературоведения». То есть прозу в жанре «альтернативной истории» у нас потихоньку уже начинали писать (в основном, оглядываясь на Америку), а вот стилизовать наглый вымысел под ученую монографию, с соблюдением всего необходимого декорума - блеклая бумажная обложка, верстка без изысков, имена рецензентов, список литературы, указатель имен - почему-то раньше никто не догадался. Я изменил в истории всего два обстоятельства. О первом я уже сказал выше (научная фантастика заменила «правдивое историко-конкретное изображение действительности). А поправкой номер два стала центральная тема советской НФ - покорение Луны. Почему именно Луны? Я решил, что главной маниакальной целью партийного руководства, от Ленина до Черненко, в этой «альтернативной истории» станет достижение и освоение самого крупного спутника Земли. Соответственно вектор развития советской литературы - а заодно всей советской страны - сместился по сравнению с реальным. Не намного, но! Благодаря произведенным мною изменениям начальных условий действительность трансформировалась по частностям, оставаясь неизменной по сути.

Теперь, по прошествии лет, могу с чувством законной гордости признать, что моя «История советской фантастики» стала, кажется, первым в России образчиком «альтернативного литературоведения». То есть прозу в жанре «альтернативной истории» у нас потихоньку уже начинали писать (в основном, оглядываясь на Америку), а вот стилизовать наглый вымысел под ученую монографию, с соблюдением всего необходимого декорума - блеклая бумажная обложка, верстка без изысков, имена рецензентов, список литературы, указатель имен - почему-то раньше никто не догадался. Я изменил в истории всего два обстоятельства. О первом я уже сказал выше (научная фантастика заменила «правдивое историко-конкретное изображение действительности). А поправкой номер два стала центральная тема советской НФ - покорение Луны. Почему именно Луны? Я решил, что главной маниакальной целью партийного руководства, от Ленина до Черненко, в этой «альтернативной истории» станет достижение и освоение самого крупного спутника Земли. Соответственно вектор развития советской литературы - а заодно всей советской страны - сместился по сравнению с реальным. Не намного, но! Благодаря произведенным мною изменениям начальных условий действительность трансформировалась по частностям, оставаясь неизменной по сути.

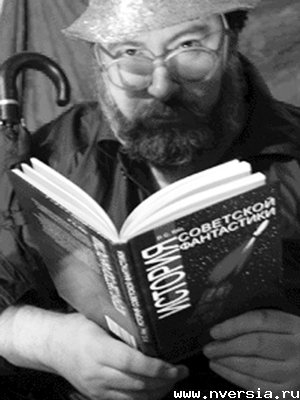

Понятно, что автор, которому предстояло произвести на свет целую литературу, должен быть человеком особенным - не чета мне, простому смертному. Так на горизонте возник семидесятилетний патриарх литературоведения, доктор филологии, профессор некоего солидного вуза (москвичам я говорил потом, что вуз саратовский, саратовцам - что доктор преподает в столице). По моему замыслу, ученый должен был стать сыном сразу трех народов - татарского, русского и еврейского. Поэтому у него была пронзительно краткая фамилия Кац. И длинные, очень медленно выговариваемые имя и отчество - Рус-там Свя-то-сла-во-вич. Впрочем, на обложке книги я предусмотрительно указал только инициалы Каца. Расшифровка ожидала читателя только в конце книги, в ее выходных данных.

Конечно же, я вовсе не собирался фальсифицировать прошлое, внося умственную смуту и снося некрепко сидящие крыши. Сочиняя свой фантастический роман, закамуфлированный под ученый труд, я призвал себе в помощь почтенный жанр литературной мистификации.

И подобно тому, как гоголевский герой медленно, день ото дня, погружается в пучину безумия, читатель «монографии» Каца должен был ощутить неладное далеко не сразу. Метаморфозы должны были вползать тихой сапой, чтобы с каждой перевернутой страницей читатель все больше и больше мучился сомнениями, дрейфуя от реальности к вымыслу и обратно. И чтобы уже странице к 30-й - в крайнем случае 50-й! - всякий, кто помнил уроки истории и литературы, обязан был почувствовать: здесь что-то не так.

Потому что на самом деле Герберт Уэллс не выступал на I съезде советских писателей. И ввод наших танков в Чехословакию в 1968-м никак не был связан с американской высадкой на Луне (уж не говоря о том, что реальный полет «Аполлона-11» состоялся через год). И поэт Александр Твардовский не писал поэмы «Теркин на Луне», и в солженицынской «шарашке» из романа «В круге первом» герои не конструировали лунные модули, и у Василия Аксенова в рассказе «На полпути к Луне» речь шла вовсе не о Луне, и носовский Незнайка не пародировал астронавта Нейла Армстронга... И, само собой, настоящий Юрий Владимирович Андропов не обсуждал с настоящим Виктором Олеговичем Пелевиным судьбу его повести «Омон Ра»... Ну и так далее: чем дальше, тем неправдоподобней. Окончательно все точки над «i» расставляло послесловие.

Позднее один из рецензентов книги проницательно заметит, что-де «главный объект исследования - случайность всей нашей истории, ее зависимость от сущих мелочей. Признали партия и правительство Луну главным из небесных тел для победившего пролетариата - и научная фантастика прочно заняла место «соцреализма» в сознании населения целой страны. Почти те же авторы, что и в нашей реальности, писали почти те же произведения - но место горячих мартенов заняли ракетные двигатели, а место ГУЛАГа - лунная исправительная колония для «врагов народа». Литература, сохраняя неизменное внутреннее содержание, легко мимикрирует, перекрашивается под давлением идеологии - то же происходит и в других областях жизни общества».

Для меня самого доктор филологии Р. С. Кац был вызовом той разновидности пресного совкового литературоведения, в которое я после университета сам мог бы вляпаться, кабы человеку с моей биографией кто-нибудь доверил место в аспирантуре, а я бы это место сдуру занял. Кстати, первое издание «монографии» Каца (в предисловии я назвал его вторым, поскольку первое, ИНИОНовское, попросту придумал для солидности) вышло хоть и на спонсорские средства, но под грифом издательства СГУ: там я после завершения учительской карьеры в селе работал корректором и там же прикупил по дешевке ISBN. Некоторые из моих бывших коллег, по-моему, все еще полагают, что в 1993 году выпустили монографию о фантастике.

До сих пор я до конца не решил для себя, кем является Рустам Святославович Кац - то ли пожилым, но вполне здравомыслящим бузотером, решившим всколыхнуть болото и вызвать огонь на себя, то ли агрессивным сумасшедшим, который искренне верит в свои фантазмы и пытается заразить ими читателей. Хотя какая разница? Главное, что этот мой alter ego помог осуществить безумную идею, заслонив меня фиктивным именем, фиктивным званием и почтенным возрастом. Однако, признаться, я не очень глубоко разработал биографию Каца и в интервью нередко отделывался намеками, так что и поныне неизвестно, есть ли у него семья и дети и где он, собственно, живет? Когда в 2004 году я выпускал третье (оно же четвертое) издание книги «История советской фантастики» в издательстве Санкт-Петербургского университета, Кац обзавелся питерскими корнями - в соответствии с духом времени. В выходных данных четвертого (оно же пятое) издания книги, которое выходит в текущем году, тоже значится Санкт-Петербург, поэтому я вновь поселил Рустама Святославовича в северной столице. Но если пятое (оно же шестое) издание будет выпущено, например, в городе Екатеринбурге, старик Кац легко станет прирожденным уральцем...

Надо признать, судьба книги, выпущенной в Саратове тиражом в одну тысячу экземпляров, сложилась удачно. Известный московский критик-фантастовед Всеволод Ревич подготовил сокращенный вариант произведения Каца для трех номеров научно-популярного журнала «Знание - сила», умножив число потенциальных читателей в 14 раз. Рецензии были положительными; цитирую комплименты навскидку с чувством приятной неловкости: «труд д-ра Каца не знает ни равных, ни конгениальных» (журнал «Столица»), «достоинства книги доктора Каца численным замерам не поддаются, ибо эта книга - гениальна» (газета «Сегодня»), «перед нами - роман-монография, фантастический роман о фантастике. Здесь форма превращается в содержание, давая исследователю возможность говорить о судьбе жанра на его языке» («Независимая газета»), и так далее.

На следующий год после выхода в свет книга получила три жанровых премии: от любителей НФ («Интерпресскон»), от коллег-фантастов («Странник»), а также от Бориса Стругацкого (еще одна «Бронзовая Улитка»). Борис Натанович в интервью «Книжному обозрению» назвал сочинение Каца «глубокой и многомерной притчей» и не обиделся на меня за то, что я весьма своеобразно воспользовался его советом.

Зато, как ни прискорбно, на меня вдруг обиделся милейший Кир Булычев: нашлись добрые люди, которые поспешили объяснить автору «Приключений Алисы» и других известных книг, что Арбитман-Кац в книге сознательно намекает на проблемы со здоровьем у фантаста; дескать, для того и был придуман прозаик и драматург Константин Булычев, чтобы затем отправить его в эмиграцию и похоронить на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Сколько я ни пытался объяснить, что, описывая жизнь персонажа (главными прототипами которого, замечу в скобках, были Константин Симонов и Виктор Некрасов), я не допускал намеков на плохое самочувствие Игоря Всеволодовича (клянусь, я о нем вообще не знал!), разубедить знаменитого фантаста и видного историка мне не удалось. Таким образом фальшивый доктор филологии Р. С. Кац навсегда поссорил меня с реальным доктором исторических наук И. В. Можейко...

Однако вернемся к творчеству Каца - о нем еще не все сказано.

Поначалу я предполагал, что, выпустив свой фундаментальный труд и собрав коллекцию лавровых венков, профессор благополучно уйдет на покой, разделив судьбу журналиста А. Данилова. Понятно же, что эксперимент в жанре «альтернативного литературоведения» автор способен произвести лишь раз и не может поставить его на поток; писать «Историю-2» так же бессмысленно, как снимать сиквел «Титаника». И все же Рустаму Святославовичу оказалось скучно на пенсии. Время от времени он вдруг выныривал на поверхность и, оттесняя Арбитмана от клавиатуры и монитора, сочинял хулиганские тексты: то из Киева давал отповедь американскому фантасту Полу Ди Филиппо (по правде сказать, за дело), то в саратовском журнале разоблачал голливудских боссов, которые, мол, злостно дискриминируют евреев-актеров (а уж это была чистая белиберда), то в столичном «Коммерсанте» аннотировал ненаписанные книги Быкова, Проханова, Акунина и прочих ньюсмейкеров. Уже под конец первого десятилетия нулевых Рустам Святославович обнародовал свое провоКАЦионное сочинение «Взгляд на современную русскую литературу», вызвавшее некий резонанс в профессиональной среде.

Название тут следовало понимать буквально. Автор выступал в роли литературного критика, не читающего книг принципиально. Дескать, ему для анализа и точных выводов достаточно названия и обложки, по которым-де можно реконструировать сюжет любой книги. Памятуя о том, что нет пророка в своем отечестве, Кац тиснул журнальную версию «Взгляда» не в Москве, а за рубежом - в Минске, во «Всемирной литературе» (белорусский аналог нашей «Иностранки»). Одновременно - даже чуть раньше - это же сочинение вышло в виде брошюры канареечно-желтого цвета, которая раздавалась писателям на книжной ярмарке non fiction в Москве. Расчет был на то, что господа сочинители по традиции никого, кроме самих себя, не читают, а если вдруг и читают, то предисловия и аннотации обычно пролистывают. И потому не сразу заметят фальсификацию.

Так и вышло: подобно героям «Незнайки», которые радовались карикатурам на ближних и начинали негодовать, только дойдя до себя, писатели верили в аутентичность «Взгляда» ровно до тех пор, пока им не попадалась квазирецензия на их собственные книги. И тут-то литераторы, наконец, прозревали. А с ними и литературоведы. «Это не придуманная форма развлечения для филологов, а принципиальный выпад... - замечала автор «Нового мира». - Брошюрка Каца - манифестация профессионального провала нынешней критики. (...) При сохраняющемся же до сих пор мифе (достоверности?) о не прочитывающих книгу рецензентах прием Каца уже приобретает даже не полемический - обличительный смысл». Еще цитата, из новосибирской газеты «Книжная витрина»: «Это издевательский пасквиль, который можно было бы назвать бредом или затянувшимся хохмачеством, кабы не просвечивали в этом кривом зеркале, искажающем и переворачивающем все, до чего автор дотянулся, всякие ехидные смыслы, часто точные и оттого еще больше обидные». В общем, Кац, как обычно, наскандалил, наследил и заслужил, наконец, законное право на отдых.

После «Взгляда на современную русскую литературу» я был уверен: уж теперь-то биография Рустама Святославовича обрела положенную ей цельность и никаких сенсаций больше не произойдет. О, как я заблуждался! Пройдет еще несколько лет, и добрый доктор Кац опять втянет меня в историю. Точнее говоря, в Историю...